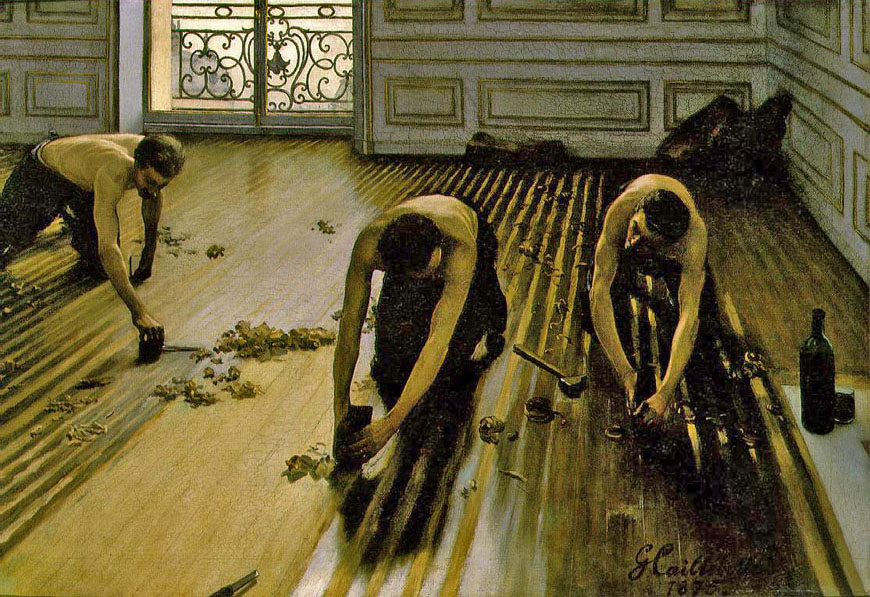

Zum Tag der Arbeit ein paar Bilder der Arbeit

– allesamt Meisterwerke der bildenden Kunst!

***

Views: 353

Views: 358

Views: 111

Views: 351

Views: 236

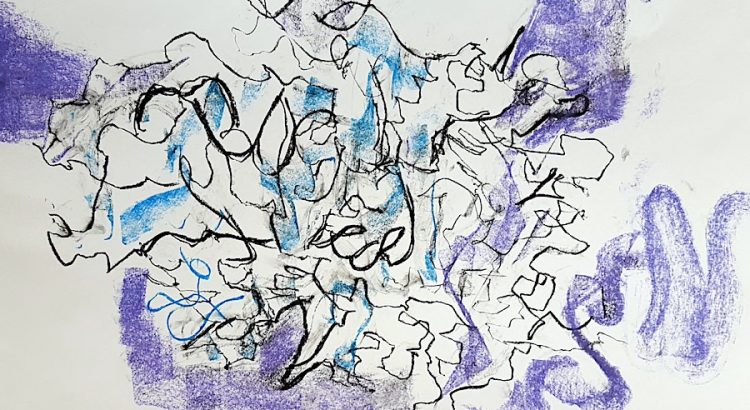

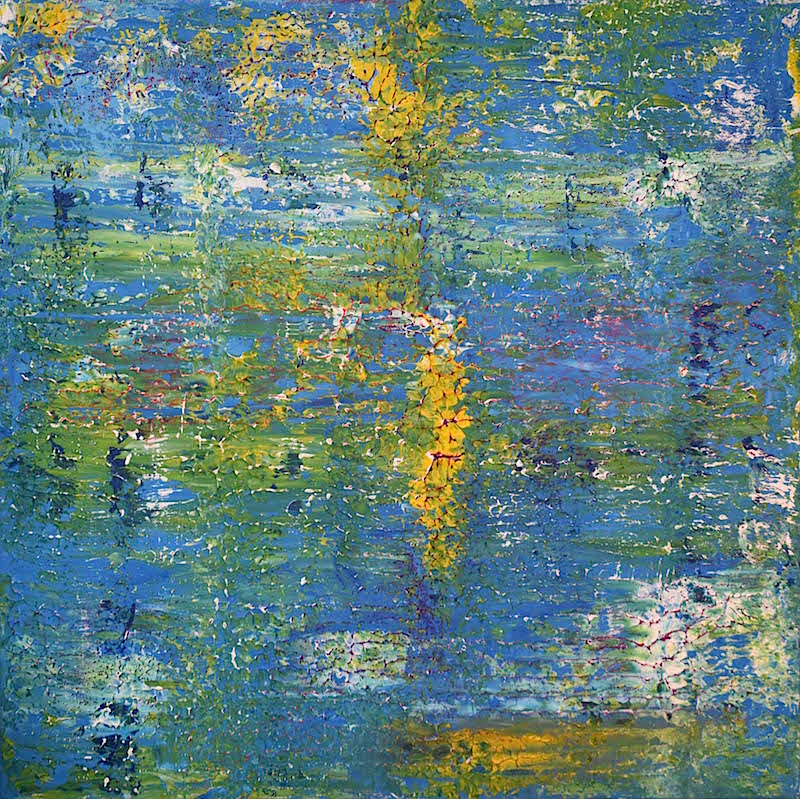

Was bewirkt eigentlich eine Struktur, welche Funktion hat sie in der Malerei?

Nun, zunächst wird der Betrachter durch sie auf das Licht aufmerksam, denn seine Stärke und Ausbreitungsrichtung bekommen bei strukturreichen Bildern eine zusätzliche bildnerische »Aufgabe«. Es bildet sich ein Schattenwerk auf dem Bild, das die Wirkung der Farbflächen entscheidend beeinflussen kann – die grafische Erzählung des Bildes verändert ihre Tonlage und Rhythmus je nachdem, wie und woher das Licht fällt.

Außerdem rufen die Texturen und Körnungen des Materials Erinnerungen an die haptischen Erfahrungen in uns ab und verleihen dem Werk dadurch eine erweiterte Wirkung – unsere Fingerspitzen beobachten mit!

Auch der Raum des Bildes verändert sich. Er wird »stofflich« und ragt förmlich in das Blickfeld der Betrachtung hinein – der Tiefeindruck der Fläche koppelt sich von der Raumillusion der Farbe ab. Dadurch entsteht ein ganz neuer Erfahrungskomplex der Malerei, den wir spätestens bei Rembrandt, ganz deutlich dann bei der »Impastotechnik« Van Goghs betrachten können!

Während die Impastotechnik einer Fläche mehr Plastizität verleiht, ohne dass die Farbe ihre Wirkung verliert, büßt die Farbe bei einer zeitgenössischen »Strukturbild« ihre Hauptrolle ein.

Bei Impasto wird die herkömmliche Illusion des Raumes, die mittels Farbwirkung eine weitere Raumdimension vortäuscht, zwar erweitert. Gleichzeitig jedoch schwächt sich – wie bei den Bildern von Van Gogh – der Eindruck der Raumtiefe deutlich ab. Wie sieht es aber dann aus, wenn eine Fläche so plastisch werden soll, dass sie aus dem Bild gewissermaßen ein 3D-Objekt macht? Die Gestaltung geht hier andere Wege. Hier spürt der Künstler, dass er mit Farben vorsichtig umgehen soll. Will er die Struktur zum Hauptinhalt seiner Arbeit machen – ohne zurück zu Impastowirkung zu kehren –, muss er die Farbe ehe lasurhaft verwenden. So finden zwei denkbar unterschiedliche Maltechniken der Acrylmalerei zusammen: die zarte Transparenz der Lasur und voluminöse Präsenz der Strukturmasse.

Mit dem Thema „Struktur“ haben wir uns neulich in einem Workhsop beschäftigt, hier der Beitrag dazu

Views: 315