Henri Matisse – Inspiration und Impression

Ein Beitrag von Eva Kaiser

Bis zum 19. Januar zeigt die Kunsthalle Mannheim unter dem Titel „Inspiration Matisse“ Gemälde von Henri Matisse und einigen seiner Zeitgenossen. Die Ausstellung versucht zu zeigen, wie Matisse die Malerei des 19. Jahrhunderts hinter sich läßt und über eine Phase des Experimentierens mit verschiedensten Stilen seinen eigenen Stil entwickelt.

Viele Gemälde zeichnen nicht nur diese Entwicklung nach, ihnen werden Werke von Malern gegenübergestellt, die er beeinflusst hat.

Matisse widmete sich intensiv der Malerei, nachdem er 1891 sein Jurastudium aufgegeben hatte.

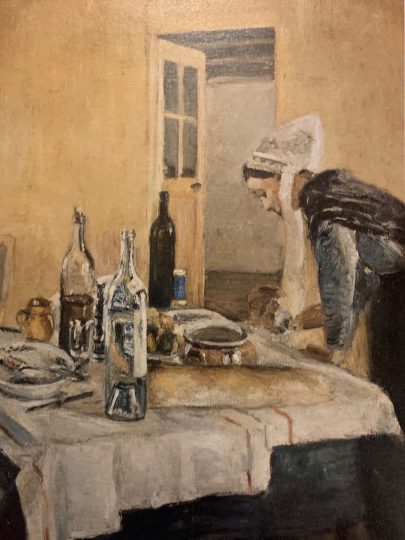

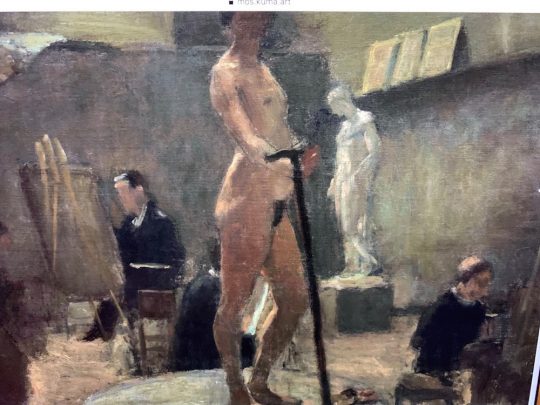

Seine ersten Arbeiten waren noch recht konservativ, wie sein Bild der „Serveuse Bretonne“ von 1896 zeigt, oder auch das vom Atelier seines Lehrers Gustave Moreau von 1895.

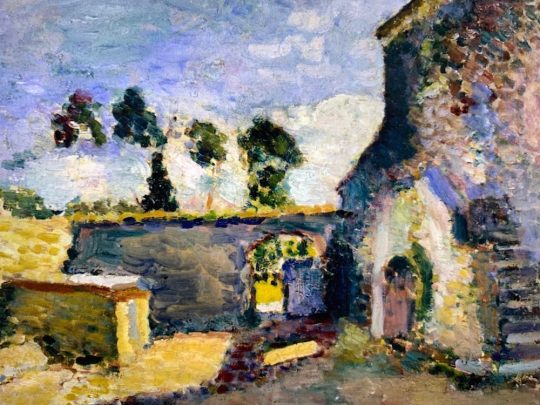

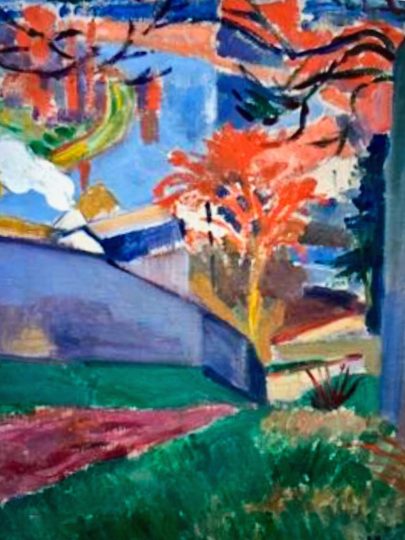

Schon an „La Cour du moulin d‘Ajaccio“ von 1898 läßt sich ablesen, wie intensiv er seine Entwicklung voran getrieben hat. Im selben Jahr malt er die „Liseuse en robe violette“ – in Farbgebung und Technik vollkommen anders.

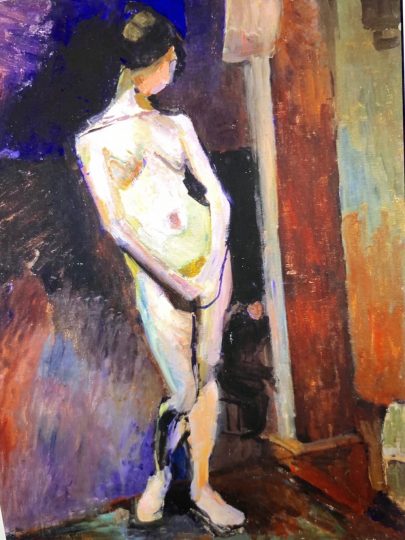

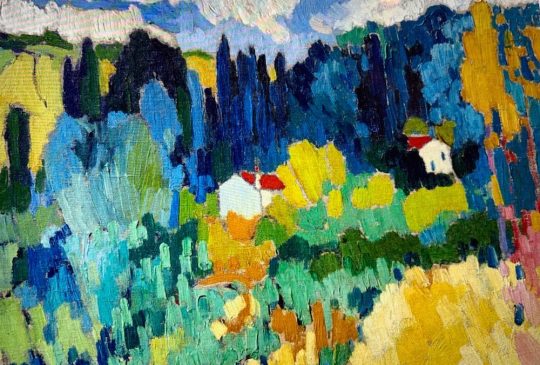

Das Gemälde „Blauer Akt“ aus den Jahren 1899/1900 zeigt, dass Matisse zu dieser Zeit mit Vlaminck und Derain gemeinsam experimentiert hat, dass sich alle drei gegenseitig inspiriert haben. Verdeutlicht durch Vlamincks „Les Coteux de Malmaison“ von 1907 und „Bougival“ von Derain aus dem Jahr 1904.

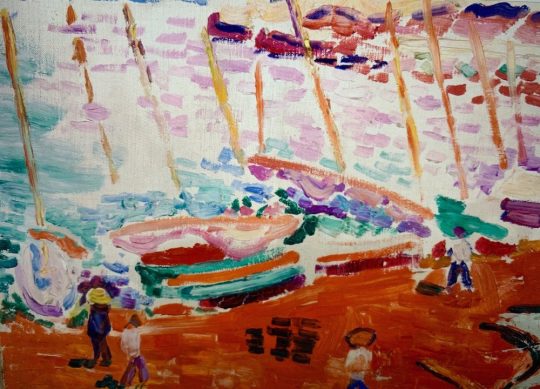

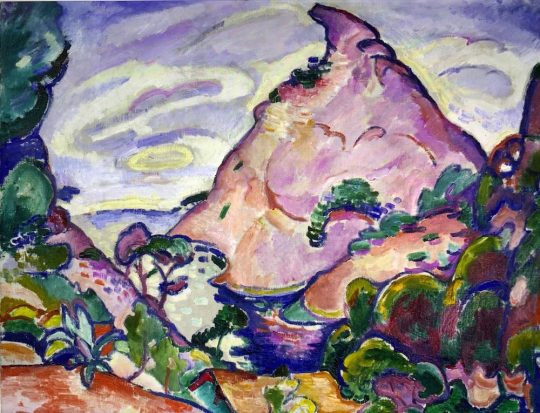

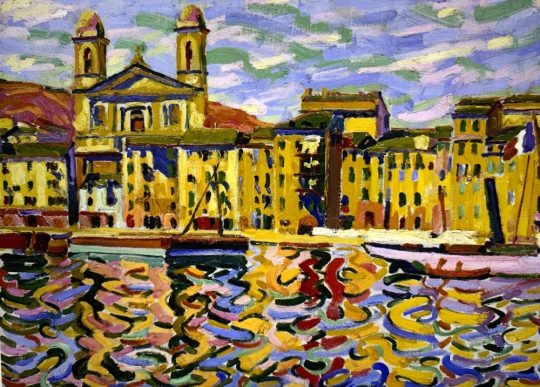

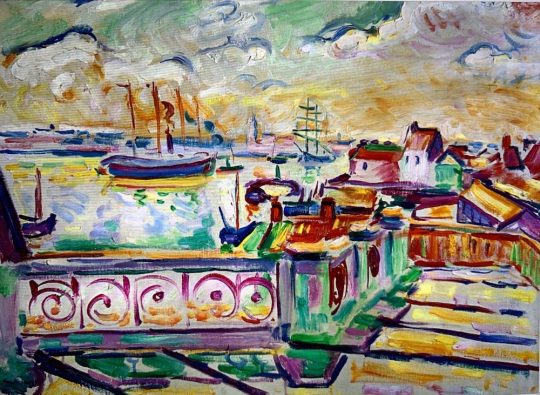

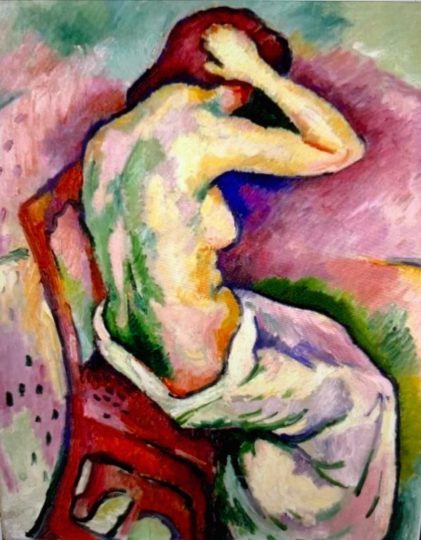

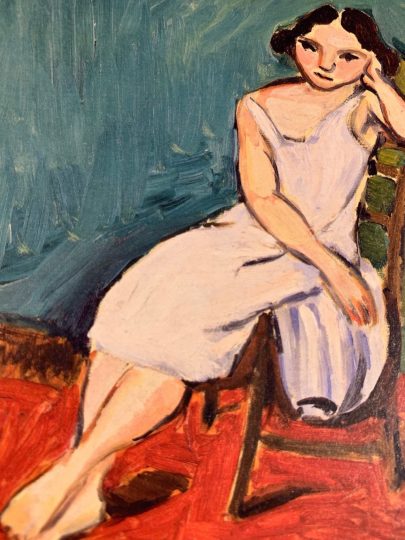

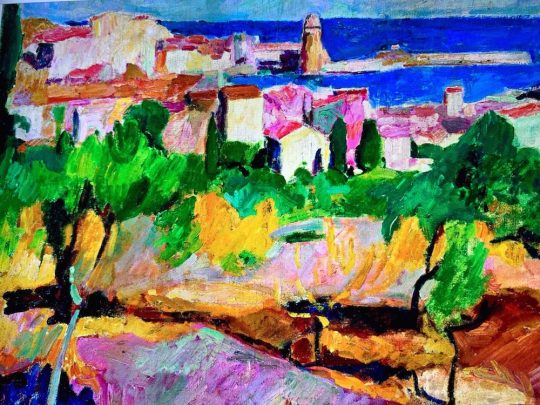

Mit „La plage rouge von Matisse (1905), seinem Akt „Nu dans le bois“ (1906), Auguste Herbins „Le port de Bastia“ (1907), dem „Port d’Anvers“ des Belgiers Othon Friesz, Bracques „trübem Wetter in La Calanque (1907) und seinem „Weiblichem Akt“ aus dem gleichen Jahr und der „Jeune fille assise“ von Matisse von 1909 wird deutlich, dass eine große Gruppe europäischer Maler um Matisse sich austauschte und gegenseitig inspirierte. Es gab Briefwechsel, Atelier- und Ausstellungsbesuche. Auch August Macke, Ernst-Ludwig Kirchner und Max Pechstein gehörten zu diesem Kreis, kannten die Werke von Matisse.

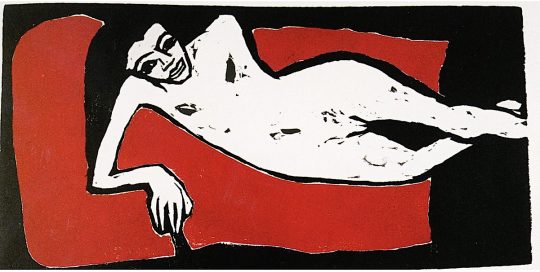

Ein großer Saal ist Skulpturen gewidmet, von Matisse und anderen, die den weiblichen Körper in Bewegung zeigen. Zu diesem Thema sind auch Holzschnitte von Matisse zu sehen. Für einen von ihnen ist auch der Druckstock ausgestellt, der in der französischen Nationalbibliothek aufbewahrt wird.

Natürlich fehlen auch die vier riesigen Bronzen nicht, die Rückenansichten, die den Stuttgartern aus der Staatsgalerie vertraut sind. Eine Reihe von Stilleben zeigt abschließend, wie diese befreundeten Maler oft das gleiche Thema bearbeitet haben.

In diesem Zusammenhang lernt man den deutschen Maler Hans Purrmann und seine Frau Mathilde kennen.

Purrmann war einige Monate Schüler von Matisse, viele seine Arbeiten und die seiner Frau sind in Speyer im Purrmann-Haus zu sehen.

Ein eindrucksvoller Dokumentarfilm aus dem Jahr 1946 gibt Einblicke in die letzten Jahre von Matisse und zeigt – in Zeitlupe – wie er ein Porträt seines Enkels zeichnet.

Die Ausstellung widmet sich gezielt den frühen Schaffensjahren von Matisse, sie zeigt ein stürmisches Jahrzehnt, in dem eine große Gruppe europäischer Künstler die Malerei ins 20. Jahrhundert führt.

Die Ausstellung endet mit Bildern, die schon vertraut erscheinen – Interieurs, Ausblicke, Durchblicke, Spiegelungen, flächiges Dekor und immer wieder Frauengestalten. Am Ende steht ein Zitat aus dem Jahr 1953:

„Farben und Linien sind Kräfte, und im Spiel dieser Kräfte, in ihrer Ausgewogenheit liegt das Geheimnis künstlerischer Schöpfung.“

Views: 242